La poésie écrite s’adresse à l’œil et à l’oreille, et son analyse ne peut se limiter au rapport entre son et sens. L’article montre en quoi ces propriétés visuelles et sonores sont spécifiques et en quoi elles peuvent interférer, en prenant des exemples dans la mise en page (Reverdy), la rime (Baudelaire), la ponctuation (Rimbaud). Alors que les techniques d’enregistrement modifient les conditions d’archivage de la poésie contemporaine, il propose, en confrontant l’écoute et la lecture, des voies nouvelles d’investigation stylistique.

Je voudrais ici proposer quelques réflexions sur le rapport entre l’œil et l’oreille dans la poésie écrite occidentale. La formule implique un certain nombre de restrictions préalables. Il ne sera pas question des cultures orales (pour lesquelles le mot de «poésie» ne convient sans doute pas), et je n’évoquerai qu’en passant, à l’autre borne chronologique, les productions des avant-gardes du XXe siècle que l’on appelle «poésie sonore» et «poésie visuelle».

La poésie écrite se communique de manière à la fois visuelle et verbale. Elle est constitutivement bivalente, ou ambivalente: nous en prenons connaissance par l’œil ou par l’oreille; sans inscription matérielle dans des lignes graphiques ou des ondes sonores, le texte n’existe pas. En cela elle ne fait pas exception. Elle n’est qu’un type de discours parmi d’autres, régi par un ensemble de conventions, de traditions et de fables. Dire «l’œil et l’oreille» – en usant de métonymies, et non par métaphore comme lorsqu’on parle de la «voix» du poète ou du poème –, suppose que l’on se place du côté de la réception, dans une perspective cognitive ou phénoménologique.

C’est la spécificité cognitive de notre traitement du langage qui constitue le facteur commun. Lire n’est pas simplement regarder, et entendre un message n’est pas simplement écouter: dans les deux cas, c’est un mode particulier de traitement du signal, fortement sélectif, qui procède par balayage, identification de «paquets» et réajustements successifs, afin d’accéder au sens. D’autres attitudes sont possibles: concentrer notre attention sur la matérialité du son et des formes visuelles en tant que telles; ou encore, désactiver (volontairement ou non) l’attention, afin de seulement voir et entendre. Un poème peut être lu des yeux; il peut être regardé comme un jeu de formes; il peut être vu comme une surface marquée de traits. De même par l’oreille il peut être compris; il peut être écouté comme s’il venait d’une langue inconnue; il peut être entendu comme une bande sonore. L’écriture alphabétique accroît cette proximité entre l’œil et l’oreille; elle nous permet de déchiffrer et de vocaliser une langue que nous ne connaissons pas.1 La poésie travaille avec ces rapports. Peut-être est-ce une partie de son charme, de nous faire écouter notre langue comme une langue venue de plus loin, et d’entendre par-delà, comme à travers un rideau acoustique, son bruissement, cette basse musique qui sort de l’homme.

La poésie met en évidence la dimension matérielle des signes, qui est à la fois visuelle et sonore. Mais il n’est pas facile de définir la relation entre l’une et l’autre. Traditionnellement, la critique pose la question en fonction du son et du sens. Deux formules sont souvent citées, celle de Pope: «The sound must be an echo to the sense» (22), et celle de Valéry: «Le poème – cette hésitation prolongée entre le son et le sens» («Rhumbs» 636). Or le rapport intellectuel du son au sens ne coïncide pas avec le rapport matériel entre l’œil et l’oreille. Le dualisme du son et du sens porte la marque d’un idéalisme dont les classiques puis le romantisme ont donné des versions complémentaires. Le formalisme, dont Valéry est un des patrons, n’a rien arrangé; au contraire, il a enfermé la poésie dans une relation son/sens et identifié le son au signifiant linguistique. De tout cela nous sommes durablement imprégnés. Il en résulte que la dimension matérielle de la poésie est jugée auxiliaire, ou ancillaire. D’une part, les propriétés visuelles sont en quelque sorte traversées pour aller au sens (non perçues, ou considérées comme triviales); d’autre part les propriétés sonores sont annexées au sens avec une fonction d’ornementation stylistique: nous avons tous subi «l’explication de texte» avec son cortège de paronomases et d’allitérations bien placées.

La focalisation sur le rapport entre son et sens est une impasse critique. Elle a pour horizon, d’un côté, l’harmonie imitative et l’instrumentation verbale; de l’autre, le symbolisme des sons. Ce peuvent être des croyances fécondes pour le poète, mais elles faussent l’appréciation des données empiriques. En effet la valeur mimétique, et même la perception de ses effets possibles, est filtrée par le sens. Par exemple la suite de consonnes [kspl], une des plus spectaculaires dont le français dispose, prend tout son sens, sommes-nous tentés de dire, dans le mot «explosion» («Explosion de chaleur/Dans ma noire Sibérie!» (Baudelaire 58)) certes, mais elle perd tout son sens dans le mot «explication». C’est qu’à vrai dire elle n’a pas de sens. La valeur mimétique est une pure projection du sens sur des propriétés phoniques ou articulatoires qui nous paraissent susceptibles de l’exemplifier. Le son ne signifie pas en tant quel tel, mais en tant qu’image acoustique associée à un concept dans le système de la langue. D’autre part le symbolisme des sons, dans sa portée, ne dépasse pas le niveau du mot, alors que, dans une langue comme le français, c’est la syntaxe qui commande la courbe prosodique. La bande sonore du poème est prise dans sa syntaxe.

Il faut donc suspendre la question du sens pour décrire le poème en tant qu’image d’une part (c’est-à-dire comme un ensemble de marques graphiques) et comme bande sonore d’autre part. C’est en adoptant cette perspective que je vais présenter quelques remarques sur les propriétés spécifiques, historiquement déterminées, de ces vecteurs, et sur les possibilités de relation entre eux. Je m’interrogerai ensuite sur la mutation à laquelle nous assistons depuis que l’enregistrement a permis un archivage de la poésie dans sa dimension sonore.

Les propriétés visuelles et sonores du texte poétique sont non seulement distinctes et spécifiques, mais profondément asymétriques. Les premières sont conventionnelles, et à un second niveau, génériques, ce qui explique que nous les traitions de manière automatisée. Les secondes sont idiosyncrasiques, propres à chaque poème, difficiles à généraliser, mais partiellement codifiées – par la rime (dans notre tradition), ou d’autres configurations du même type.

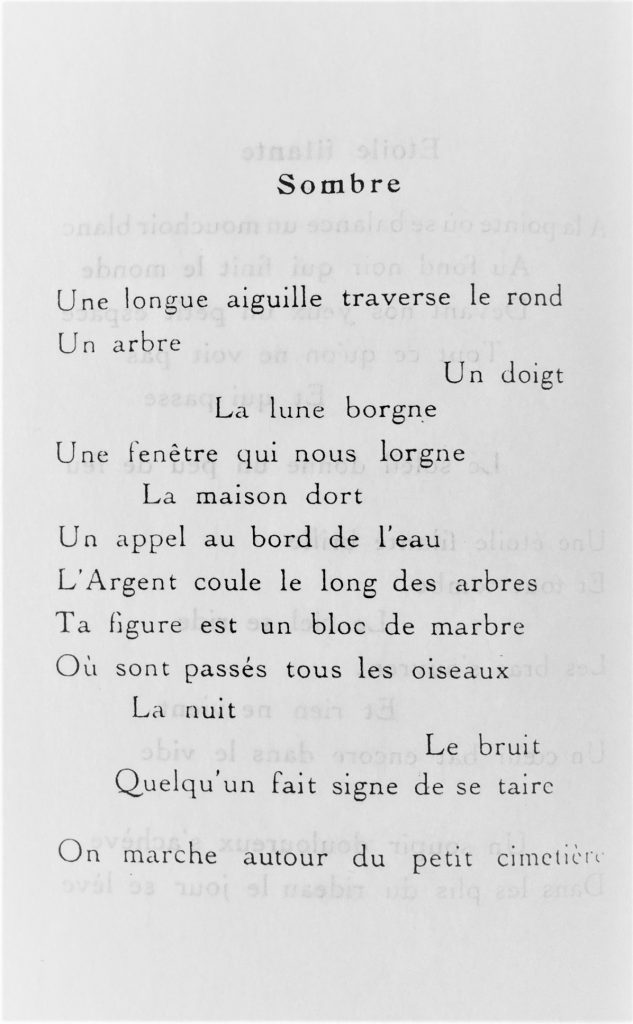

Les traits essentiels sont bien connus. Pour en prendre conscience, il suffit de regarder la transcription d’un texte versifié sur un papyrus antique.2 Présenté de la même manière, un poème des Ardoises du toit de Reverdy ressemblerait à ceci:

UNELONGUEAIGUILLETRAVERSELERONDUNARBREUNDOIGTLALUNEBORGNEUNEFENETREQUINOUSLORGNELAMAISONDORTUNAPPELAUBORDDELEAULARGENTCOULELELONGDESARBRESTAFIGUREESTUNBLOCDEMARBREOUSONTPASSESTOUSLESOISEAUXLANUITLEBRUITQUELQUUNFAITSIGNEDESETAIREQUIMARCHEAUTOURDUPETITCIMETIERE

Seules les lettres sont séparées. Il n’y a ni signes diacritiques, ni minuscules, ni séparation entre les mots, ni ponctuation, ni paragraphes. Rien non plus des conventions génériques: le retour à la marge gauche en fin de vers, la majuscule à l’initiale, le blanc interstrophique (ou les intervalles irréguliers de la poésie moderniste). Rétablissons la version originale de Reverdy:

Chez Reverdy la répartition dans l’espace n’est pas une symbolique, mais une «syntaxe» visuelle, qui s’articule avec des constructions grammaticales (comme les parallélismes «Un arbre/Un doigt» puis «La nuit/Le bruit») et réarticule des structures métriques (en dispersant le distique d’octosyllabes sous-jacent aux v. 2 à 5). À la différence de marques conventionnelles comme l’intervalle entre les mots, ces espacements graphiques sont des interventions singulières. Il serait possible de les restituer oralement par des pauses de durée proportionnée. Mais le son n’est pas sur la page, et lorsque nous avons le texte sous les yeux, ces propriétés visuelles se suffisent à elles-mêmes3; elles créent un rythme et contribuent à la «syntaxe» globale sans qu’il soit nécessaire de les compléter par une performance orale. Elles n’ont pas non plus de sens. On peut en apprécier par l’œil l’équilibre et la dynamique, mais il est difficile de les mesurer, et même de les décrire précisément, faute d’un vocabulaire adéquat. L’interprétation est guettée par la métaphysique du «blanc» et du «silence».

D’un point de vue cognitif, ce sont donc bien «les propriétés matérielles du code graphique qui informent notre lecture du poème» (Drucker 246), surtout la première lecture. Mais le poème est aussi objet de mémoire, et le dispositif mnémonique mis en œuvre, qu’il soit ou non porté par la rime et le mètre, s’adresse à l’oreille. La mémoire du poème se déploie dans cet espace sonore intime que Roubaud appelle auralité («Poésie et oralité» 308-309). Nous pouvons certes garder en mémoire une configuration visuelle que nous avons «photographiée». Cette image a un caractère générique: ce dont on se souvient, c’est le style visuel des Ardoises du toit, ou des poèmes d’Anne-Marie Albiach. Mais le fil d’Ariane de la mémoire poétique, c’est la bande sonore: la réénonciation du texte – sans assurance, lacunaire, balbutiante – à l’oreille intérieure. Le passage dans l’ère de l’enregistrement y apportera des changements profonds.

Le domaine commun à l’œil et à l’oreille est celui des mots écrits et prononcés. Dans un grand nombre de cas les propriétés se recouvrent et l’on passe d’un registre à l’autre sans distorsion. Par exemple dans le poème de Reverdy l’étrange rime «borgne/lorgne», unique en français, est aussi frappante à l’œil qu’à l’oreille. Il en va de même pour sa reprise en fin de vers par le mot «dort», puis par «bord», ou pour le groupe ar qui transite de «un arbre/des arbres» à «marbre» en passant par «argent», et revient à la fin dans «marche». Ce qui se détache est la majuscule de «l’Argent»: impossible à oraliser et difficile à interpréter, la majuscule rehausse la lettre pour l’œil et s’impose au milieu du poème comme un point énigmatique d’intensité.4

Cependant il n’y a pas toujours convergence. Le poème peut faire voir une chose et en faire entendre une autre, sans qu’aucune visée symbolique intervienne. Pour en donner une idée, je me limiterai au cas de la rime, lieu d’une confrontation codifiée entre les ressources de l’œil et les exigences de l’oreille. L’évolution de la prononciation a transformé des rimes «pour l’oreille» en rimes «pour l’œil», acceptées comme licences poétiques. Un cas typique est celui de la rime «normande» («aller/l’air») dont l’homophonie est maintenue à l’époque classique dans le théâtre par le style de déclamation, mais contestée par les grammairiens de l’usage comme Vaugelas.5 On la rencontre chez Baudelaire:

Il est amer et doux, pendant les nuits d’hiver,

D’écouter, près du feu qui palpite et qui fume,

Les souvenirs lointains lentement s’élever

Au bruit des carillons qui chantent dans la brume […] («La cloche fêlée» 68)

La rime normande trouve un écho dans le couplage «amer/écouter» en début de vers, si bien que ces vers entremêlent deux rimes, mais chacune fausse à sa manière, et deux homophonies consécutives («amer/hiver» et «écouter/élever»), mais qui ne sont pas des rimes. Baudelaire écrit à un moment où la typographie a abandonné les derniers vestiges de mimésis de l’écriture manuscrite (comme la graphie allongée du s en début et milieu de mot), et où les ressources de la ponctuation sont pleinement assimilées, y compris le point-virgule et le tiret: c’est-à-dire où la page imprimée a acquis sa pleine autonomie en tant que support du poème. Dans ce début de «La cloche fêlée», la rime normande n’est pas une facilité. Au contraire Baudelaire s’autorise la licence poétique pour jouer en liant d’un côté ce qu’il délie de l’autre; il ne rompt pas avec la tradition, mais en fait un usage libertin.

Dans certains de ses poèmes de 1872, Rimbaud déconstruit la structure rimique tout en en faisant jouer l’ensemble de ses composantes; il libère en quelque sorte la rime d’elle-même, c’est-à-dire de la conception puriste et virtuose dont Théodore de Banville a fait la doctrine du Parnasse.6 Le début de «Bannières de mai»: «Aux branches claires des tilleuls/Meurt un maladif hallali» substitue à la rime l’équivalence purement graphique /ll+l/, avec des /l/ géminés prononcés de deux façons différentes, et lui ajoute la reprise «maladif hallali», un couplage phonique qui n’est pas une rime. Plus loin dans le poème on peut lire: «Et ma faim et toute ma soif. Et, s’il te plaît, nourris, abreuve» (Rimbaud 209). Le couplage «soif/abreuve», est purement sémantique, image en négatif de la bonne rime des romantiques et des parnassiens, qui conjugue parenté du son et écart du sens. Rimbaud traite le sens comme une dimension matérielle des mots, au même titre que leurs propriétés visuelles et sonores.

À partir des années 1880, certains poètes semblent prendre pleinement conscience des possibilités graphiques de l’écrit – plutôt que de ses seules ressources descriptives, à la manière des parnassiens. Ils assument plus clairement l’ambivalence médiologique du genre. Ils s’écartent de la tradition mythique qui fait naître le poème de la voix et du chant et le fait s’accomplir dans une musique pure qui serait son essence. Ils s’approprient la réalisation graphique du poème comme un moyen de création, reprenant au nom de l’auteur ce qui avait été délégué aux imprimeurs. On le voit clairement chez Mallarmé dans les essais de mise au point du Coup de dés avec Vollard et dans les tractations avec Edmond Deman pour l’édition des Poésies. On le retrouvera dans le travail de Reverdy avec «L’Imprimerie littéraire» de Paul Birault pour la confection de La Lucarne ovale et des Ardoises du toit, et ce sera un trait remarquable de la poésie française du XXe siècle.

L’évolution des formes poétiques gagne à être située dans ce cadre, plutôt que rapportée à la seule histoire du vers. En voici un exemple. Nous avons de la main de Rimbaud, pour certains poèmes de 1872 comme «La Rivière de cassis» ou «Larme», des versions pré-typographiques, avec titre, majuscules en début de vers et ponctuation, et d’autres sans titre, sans majuscules ni ponctuation. Plutôt que comme des tentatives de subversion du genre7, je les comprends comme un travail sur les formes graphiques: une manière de voir ce que devient un poème quand on modifie certaines données du code. Le changement d’allure pour l’œil modifie l’équilibre d’ensemble: la hiérarchie des éléments, leur articulation syntaxique, la dynamique de la prosodie. Il entraîne une reconfiguration de la bande sonore: ce qu’on voit autrement sonne autrement. Comparons les deux versions de la deuxième strophe de «La Rivière de cassis»:

Tout roule avec des mystères révoltants

De campagnes d’anciens temps:

De donjons visités, de parcs importants:

C’est en ces bords qu’on entend

Les passions mortes des chevaliers errants:

Mais que salubre est le vent!

Tout roule avec des mystères révoltants

de campagnes d’anciens temps

de donjons visités de parcs importants

c’est en ces bords qu’on entend

les passions mortes des chevaliers errants

mais que salubre est le vent (Rimbaud 204-205)

La bande sonore est composée des mêmes mots. Mais la version ponctuée la traite de manière sarcastique, rhétorique, en s’appuyant démonstrativement sur les finales en –tan arrêtées par le double point; pour la qualifier d’un mot, elle est expressionniste. La version déponctuée produit un continuum où les rimes sont fondues dans un magma de voyelles nasales; elle a un effet hypnotique, minimaliste – John Cage a remplacé Chostakovitch. Le vers final, que Breton aimait tant, au lieu de claquer mimétiquement comme un drapeau, s’absorbe dans un murmure méditatif. Le texte devient plus familier en même temps que plus étrange. La version ponctuée est centrifuge, à la fois centrée sur l’énonciation en acte, et adressée – on nous explique quelque chose, on nous alerte. L’autre est centripète: dans l’espace mental qu’anime l’oreille intérieure, la source énonciative est quelque part au loin, et elle vient vers le poète qui est en position d’écoute; elle vient vers lui comme vers nous. Entre les deux versions nous n’avons pas à choisir. Rimbaud travaille entre l’œil et l’oreille, dans un entre-deux lyrique réversible et non hiérarchisé.

Cette évolution qui met au premier plan les ressources de l’expression graphique a été interprétée comme un progrès et inscrite dans un méta-récit de la conquête par la poésie de ses moyens propres. Pour Laurent Jenny, c’est ainsi que s’explique l’échec du vers libre symboliste.8 La théorie accentuelle du vers, qui brouille les frontières des formes, a empêché que le lien avec le vers régulier soit dénoué; la doctrine de l’expressivité, qui va de l’intériorité d’un sujet à sa manifestation sensible, a soumis le vers au découpage grammatical en le définissant comme «unité de pensée». Les symbolistes ont manqué le vers libre, dont ils étaient les inventeurs, parce que leurs conceptions les empêchaient d’accéder à sa logique propre, qui est d’ordre spatial. Ce récit est problématique du point de vue de l’histoire littéraire, et contestable sur le plan des formes. Il est certain que la définition pour l’œil du vers libre comme formatage typographique s’est imposée, parce qu’elle était stable, généralisable, traduisible et transposable d’une langue à l’autre; elle est devenue celle du vers libre «standard» comme forme internationale de la poésie moderne. Mais il est tout aussi évident que dans cette période une forme nouvelle s’est cherchée parallèlement sur les deux plans, visuel et sonore, et que le vers libre est à la fois une mise en page et un rythme dans la langue. Après les publications de La Vogue en 1886, on assiste à une salve de départs simultanés. Les expérimentations de Rimbaud portaient sur le plan graphique, segmentation du texte et disposition sur la page. Celles de Gustave Kahn et Edouard Dujardin se situent sur le plan sonore, rythmique et acoustique, où il est plus difficile de définir des régularités. Pour les Serres chaudes de Maeterlinck (1889) c’est le rapport avec le vers métrique qui est déterminant. Le vers de Claudel apparaît dès 1886 dans L’Endormie: détaché d’emblée du vers régulier, il est pensé comme rythme associé à la motricité du corps, mais Claudel le définit aussi comme unité graphique, «une idée isolée par du blanc». Laforgue suggère à Gustave Kahn, promoteur d’une stricte formule accentuelle, que «c’est bien par l’œil qu’arrive un peu le rythme» (857). Mallarmé pour le Coup de dés a tenu à ne pas séparer les deux, bien qu’il les hiérarchise. Son poème est à la fois page et «partition»; s’il parvient à «élever une page à la puissance du ciel étoilé» (Valéry, «Le Coup de dés», 623).9, il n’en résonne pas moins à l’oreille intérieure, comme un orage avec foudre et tonnerre.

À la thèse de l’erreur historique du symbolisme, je préfère l’idée que le vers libre est la forme qui illustre le mieux à la fois, en tant qu’unité visuelle, les ressources de l’ère typographique finissante, et en tant qu’unité «accentuelle», les possibilités émergentes de l’enregistrement sonore.10 Cette convergence est la clé de son succès durable, qui a repoussé dans les marges, au sein même des avant-gardes, la poésie sonore aussi bien que la poésie visuelle (au sens restreint de ces termes). Les contemporains en ont eu conscience. Le poète qui triomphe lors de la séance d’enregistrement des «Archives de la parole» en 1914, c’est Verhaeren avec ses vers libres des Campagnes hallucinées. Pour défendre ses Calligrammes contre les réticences d’André Billy, Apollinaire les présente comme «une idéalisation de la poésie vers-libriste et une précision typographique à l’époque où celle-ci termine brillamment sa carrière, à l’aurore des moyens nouveaux de reproduction que sont le cinéma et le phonographe» (lettre du 29 juillet 1918 à André Billy, 1077-1078). Il associe le vers libre accentuel à ses propres innovations graphiques et les met en relation avec un changement d’ère médiologique. La bande sonore est à la fois ancienne et nouvelle, comme le chant des sirènes; le poème visuel est nouveau, mais il annonce la fin d’un monde. Pour autant le vers libre n’a pas mis fin au vers régulier; la poésie visuelle n’a pas établi le silence; l’enregistrement n’a pas mis fin au règne de l’écrit. Mais ce règne n’est plus sans partage, et il en résulte pour la poésie des conséquences que nous avons à mesurer.

Mon propos n’est pas de défendre l’écriture contre la parole, comme le fait Jan Baetens dans un livre militant, qui déplore que l’esprit du temps «force les poètes à se produire en public» (10).11. Je ne me préoccupe pas de savoir si la lecture publique va sauver la poésie ou la perdre; ni si le «phonocentrisme», à la faveur de celle-ci, va l’emporter sur la conception «grammatextuelle». Et je laisse, sans le blâmer, à Jean-Pierre Siméon le soin de promouvoir la lecture publique comme médiation «démocratique» (cité dans Baetens 81). Mon point de vue est médiologique. Il consiste à se demander en quoi la poésie est affectée par son entrée dans l’ère de l’enregistrement. Il s’attache au fait que l’enregistrement constitue une archive de la poésie qui entre en combinaison et en concurrence avec l’archive textuelle; qu’elle dote la poésie d’une autre présence et d’une autre mémoire; qu’elle touche un autre public. Dans cette évolution, le fait de la lecture par les poètes joue un rôle décisif. Le rapport entre auctorialité et archive s’en trouve bouleversé, et avec lui, les cadres interprétatifs élaborés pour une archive textuelle: car celui qu’on entend et qu’on voit, ce n’est certes pas un sujet fictionnel; nous sommes bien obligés de penser que c’est le poète. Pour le reste, la vogue de la lecture publique a suscité quantité de mauvaises lectures et même de poèmes médiocres composés en vue de ces lectures; mais la diffusion de l’imprimé avait aussi vu une floraison immense de poèmes bons pour les lieux, comme aurait dit Rimbaud: aucun médium n’offre de garantie contre la facilité.

Les acteurs historiques de cette mutation ont eu conscience de ses enjeux, comme le montrent les «Archives de la parole» de Ferdinand Brunot, inaugurées à la Sorbonne en 1911. Conscience médiologique positive, énoncée dans ce langage steampunk qui a pris tant de charme: «On verra les machines, sténographes incorruptibles et greffiers irréfragables, substituer leurs inscriptions à l’écriture ordinaire»12. Conscience esthétique mélancolique, marquée par le romantisme: nous avons perdu la voix de Racine, seul garant de la vraie beauté de ses vers. Outre des documents d’ethnolinguistique française, Brunot enregistre en 1914 une anthologie sonore de poésie contemporaine. C’est de cette expérience qu’Apollinaire a tiré sa conscience de la fin de l’ère typographique et son programme de poésie corporelle (formulé dans «La Victoire»), tandis que le phonographe et le cinéma nourrissaient, dans «Le Roi Lune», sa rêverie sur la réalité virtuelle.

Cette leçon a été oubliée en France, où la poésie est entrée dans l’ère de l’enregistrement à reculons. Mais après une longue période où l’écrit a disposé d’un monopole symbolique, des étapes décisives ont été franchies: la diffusion de la poésie par la radio et le disque (dans les années 1950), le développement des lectures par les poètes (à partir des années 1980), puis l’archivage électronique accessible sur internet (à partir des années 2000). La question essentielle à laquelle nous sommes confrontés est celle de l’archivage de la poésie contemporaine.

Sur ce point la situation est contrastée. Dans de rares cas, nous disposons d’archives structurées et en libre accès. Sur les deux grands sites de poésie américaine, Pennsound et Ubuweb (qui est plutôt un portail des avant-gardes), les documents sont classés et convenablement référencés; les poèmes sont identifiés, avec référence à la publication écrite, si bien qu’ils peuvent constituer un objet de recherche. Certains corpus sont disponibles, comme les enregistrements de Naropa placés sur archive.org, qui contiennent la totalité des séances de la «Jack Kerouac School of Diesembodied Poetics» créée par Ann Waldman et Allen Ginsberg13, lectures, conférences, entretiens et discussions, mais livrés à l’état brut. Il n’en va pas de même en France. Les archives structurées, principalement celles de l’INA, ne sont ouvertes qu’aux chercheurs sur le site de la BNF (sans téléchargement), si bien qu’il est très coûteux en temps de s’y intéresser. Les archives des institutions comme Beaubourg, la Maison de la Poésie, ou le CipM, ne sont accessibles que très fragmentairement, et pour les plus anciennes, non encore numérisées. Le reste est livré à l’anarchie des sites personnels, des vitrines d’éditeurs et des vidéos postées. Nous sommes donc dans une situation d’anthologisation sauvage, qui est aussi dans bien des cas une zone de non-droit. C’est pour y remédier que j’essaie de développer à la Sorbonne-Université un portail d’archives sonores de poésie de langue française, inspiré de Pennsound.14

Le caractère amorphe ou anarchique des archives accentue la coupure médiologique. Une vidéo de trois minutes sur YouTube comporte souvent un lieu et une date (celle de la lecture, ou celle où la vidéo a été postée); rarement plus que le titre d’un ouvrage; presque jamais le texte, qui est sous droits. Pour qui n’a pas le livre dans sa bibliothèque personnelle, il n’y a pas de retour à l’écrit, si bien que de considérer la performance comme une interprétation du texte écrit dont elle demeurerait dépendante n’a plus grand sens. Le texte s’absente, et avec lui toutes les modalités du close reading auxquelles nous sommes formés, la possibilité de le mettre à plat pour dégager des structures, sa dimension intertextuelle ou allusive, et plus encore les étagements et les chausse-trappes de l’énonciation. En revanche toutes sortes de données de la communication poétique entrent en scène, de la manière de lire – à la table ou au pupitre –, au vêtement (le pull-over de Bonnefoy, le t-shirt trop lâche de Pierre Alferi) et à la tenue du corps, à la direction du regard; du timbre à la respiration, de la manière de traiter la syntaxe à la découpe du vers. La voix qui se fait entendre n’est pas la voix du poème ni «la voix de personne» (Valéry), mais bien la voix du poète en personne, y compris quand celui-ci adopte le style de diction neutre, anti-expressif, qui est actuellement la norme.

Les poètes d’avant-garde américains qui ont constitué ces archives sonores en ont conclu que l’œuvre changeait de statut ontologique. Charles Bernstein avance l’idée que le poème perd son unité essentielle (ou révèle son absence fondamentale d’unité) parce que l’écrit et les multiples performances orales sont irréductibles entre eux – si bien que le poème ne peut plus être présent à lui-même (9). Cette idée ne laisse pas d’être assez théorique. L’écrit reste le moyen fondamental de la stabilisation et à la transmission, même imparfaites, du texte. Mais il n’est pas un absolu. Le texte n’est que le texte du poème. Il n’est pas le poème avec son «trésor de particularités» (pour reprendre la formule de Hegel qui définit le «concret»), c’est-à-dire l’ensemble en expansion, insaturable, de ses interprétations et de ses performances. Mais il est le lieu depuis lequel cet ensemble devient récupérable, celui depuis lequel le devenir du poème peut être relancé. Il n’est pas mauvais que ce lieu soit précaire, et que son hégémonie soit contestée. Cela nous rappelle que «les livres ont les mêmes ennemis que l’homme: le feu, l’humide, les bêtes, le temps et leur propre contenu» (Valéry, Œuvres, t. 2, 546).

On peut se demander ce que serait une mémoire de la poésie qui ne passerait plus par l’écrit mais irait directement de la voix entendue à la voix remémorée, et de l’image à l’image. Cela n’a rien d’absurde, ni de propre aux sociétés sans écriture, bien au contraire. La mémoire sociale de la chanson fonctionne sur ce mode: tous les spectateurs à un concert de Justin Bieber (par exemple) savent ses textes par cœur au moment où il entre en scène, et beaucoup d’entre eux ont mimé ou parodié ses clips. Si elle fonctionnait de la sorte (et certains récitals de Ginsberg en ont donné l’idée) les usages de la poésie pourraient tendre vers ceux du karaoké. Ça ne plairait certainement pas à Michel Deguy, mais la poésie y retrouverait peut-être un peu de cette présence dont nous déplorons la disparition.

Cependant nous sommes dans un interrègne. Les ressources de la composition écrite restent indispensables à un maniement élaboré de la langue, et le numérique a pour conséquence, autant que la multiplication des images, une extension du domaine de l’écrit, en particulier sous ses formes collaboratives. Une position d’équilibre entre les composantes est adoptée par la plupart des poètes contemporains, qui publient sur papier en même temps qu’ils lisent en public et, pour certains, éditent et diffusent des vidéos. Et cet interrègne est aussi le nôtre, en tant que nous constituons une communauté de chercheurs.

Pour une appréciation historique aussi bien qu’esthétique de la poésie, les conséquences de l’enregistrement sont immenses, et la plupart valent déjà maintenant, même si l’état anarchique des archives complique le travail pour la poésie française. Elles devraient renouveler complètement nos usages pédagogiques. Mais pour en tirer parti dans notre travail, nous sommes confrontés à de nombreuses difficultés. La première est la relative inadaptation des outils mis au point par les linguistes, en particulier pour l’analyse de la prosodie; ils sont conçus pour des échelles plus petites, et difficiles à généraliser. Quant aux poéticiens, ils n’ont pas fait mieux: qui d’entre nous n’a pas essayé d’appliquer la notation rythmique de Meschonnic à l’analyse d’un poème, avant de s’y perdre et de renoncer?15 L’analyse du rythme en poésie a été subordonnée à la métrique, parce que celle-ci était la seule à offrir des repères sûrs et des constructions systématisables; toute l’entreprise de Jacques Roubaud en découle. Mais la poésie contemporaine, même composée en vers, est dans une large mesure post-métrique, et dans mon travail sur le vers libre, j’ai pu mesurer la difficulté d’en décrire les effets.

Mais c’est avant tout la voix humaine qui pose problème: nous maîtrisons plutôt mieux les paramètres énonciatifs, situationnels, intertextuels, que nous avons l’habitude d’intégrer à notre démarche herméneutique. Nous manquons pour l’analyse de la voix de capacités descriptives et d’un vocabulaire adéquat, qui nous permettent d’expliciter les intuitions que procure une écoute attentive et répétée. À cet égard l’enregistrement nous a fait régresser en rendant inutile l’évocation par l’écrit des voix parlées, de même que la reproduction des images a fait disparaître l’ekphrasis dans la critique d’art. La difficulté s’accroît du fait que nous devons tenir compte de l’évolution historique des styles de diction, non seulement dans un genre donné, mais dans l’espace public en général. De ce phénomène nous avons une connaissance diffuse: nous sommes sensibles, quand nous entendons des voix du début du XXe siècle (dont celle de Ferdinand Brunot), à une dimension oratoire dont la tradition a survécu longtemps, mais qui est perdue maintenant; quand nous repassons des bandes d’actualité ou des émissions radiophoniques des années 1950, nous percevons non seulement des dictions mais des voix mêmes qui nous semblent datées. L’évolution des normes imposées par les grands médias a été rapide, mais continue et presque imperceptible, et nous ne connaissons pas bien les usages qui se sont faits jour en-dehors des genres canoniques. Ce qui nous manque, c’est une véritable culture de l’oral, comparable à la culture de l’écrit dont, en tant que spécialistes, nous nous sommes dotés: culture qui nous permettrait de situer la dimension orale de la littérature dans les pratiques orales contemporaines dont elle se différencie, mais où elle est immergée, et de l’envisager dans son évolution historique. C’est en nous efforçant de l’acquérir que nous parviendrons à nous déprendre d’habitudes critiques qui se sont constituées dans le cadre de l’ère typographique, lorsque l’imprimé régnait sans partage.

Ce qui est à notre portée, en revanche, c’est une stylistique comparative: la description empirique des manières qu’ont les poètes de s’installer dans leur voix et de communiquer par elle. Chez les poètes qui ont beaucoup pratiqué l’écoute, on en trouve des évocations extrêmement suggestives. C’est le cas chez nous d’Emmanuel Hocquard, de Jacques Roubaud, de Patrick Beurard-Valdoye, aux USA de Charles Bernstein.16 Je mentionnerai ici le quasi-homonyme de ce dernier, Sergueï Bernstejn, un futuriste russe oublié, pionnier de l’archivage sonore au début des années 1920. Il distingue de manière très éclairante une expressivité impliquée dans l’œuvre même, et un style propre à la performance orale:

Le style de diction expressif […] apparaît de manière particulièrement nette dans la lecture par les poètes. Dans un grand nombre de cas, il est impliqué, de manière plus ou moins définie, dans l’œuvre poétique elle-même. C’est ainsi que s’expliquent le pathos prophétique de la déclamation d’Andreï Biely, le pathos oratoire contrastant avec un style familier dans celle de Maïakovski, le style de conversation amicale légèrement excitée chez Mikhail Kuzmin, le style de narration dans un ton d’émotion contenue, propre à la déclamation d’Alexandre Blok. En revanche il faut considérer le pathos furieux d’Essenine, le pathos théâtralement tragique de Mandelstam, le style de remémoration douloureuse d’Akhmatova, comme des particularités de la déclamation de ces poètes, plutôt que comme un caractère de leur poésie (25-44).

C’est une voie que j’ai essayé de suivre en décrivant les manières de lire des poètes de la «modernité négative», Anne-Marie Albiach, Emmanuel Hocquard, Claude Royet-Journoud, et en les comparant à celles de Jacques Roubaud.17 J’y ai trouvé un outil fin et pertinent de différenciation. Il faudrait en élargir l’usage pour composer un paysage sonore de la poésie française contemporaine, sous forme d’anthologie commentée.

Une autre ressource, facile à mettre en œuvre et précieuse du point de vue pédagogique, est ce qu’on peut appeler une stylistique intermédiale. Elle procède par étude de cas en confrontant l’écoute et le commentaire du texte écrit, close reading et close listening. C’est par cette voie, au prix d’un travail de description qui reste à faire, que l’on pourra poser de façon adéquate la question de l’auctorialité poétique dans l’ère de l’enregistrement.

J’en donnerai pour terminer un bref exemple. C’est un poème d’André du Bouchet, sans aucun doute un homme du livre:

SANG

…sang

tel qu’

est

pour le dire

de surcroît

accouru sourdre

un mot

le mot est là

pas moi. (159)

On peut confronter le texte avec une lecture par l’auteur.18 À l’écrit, la portée de l’apologue est claire: «le mot est là/pas moi». La syntaxe procède par une lente progression («de surcroît») coupée d’arrêts; elle suspend le texte sur une apostrophe en fin de vers pour visualiser l’écart entre identité et être («tel qu’/est»). Puis quand cet effort a produit le mot initial («…sang […] un mot»), on change de régime et on passe dans un registre constatif, fait d’énoncés détachés. On voit aussi nettement le calque mallarméen («accouru sourdre» est un «groupement de mots» comparable à ce qu’on lit dans les séquences en petits caractères du Coup de dés).19 Mais la performance orale refait complètement le poème. Il ne s’agit pas de la langue: c’est une élocution neutre, sans accent régional ni marque sociolectale, où la norme haute du français est intériorisée – l’équivalent de la typographie sobre et élégante du Mercure de France –, mais bien de l’interprétation par la parole. Celle-ci fait naître le poème, littéralement, d’un coup de sang, et le maintient comme sur la crête d’une d’assertion qui ne s’arrête pas, enchaînant «tel qu’est» sans marquer la frontière de vers, appuyant chaque voyelle d’un accent et emphatisant les consonnes initiales («de surcroit»), accélérant puis ralentissant le débit par une mimique vocale («accouru sourdre»), bref, projetant le poème en avant jusqu’à ce qu’on retombe sur «un mot». Dans ce mouvement la littérature recule, et le poète s’avance en tant qu’il porte sa propre parole et la soutient continûment. La performance contredit le propos sur l’absence: car le poète «est là», non pas en tant qu’instance subjective («je», avec son intériorité psychique), mais en tant que pouvoir d’énonciation. C’est pourquoi l’écrit et la performance orale donnent deux interprétations différentes du «pas moi» final. L’écrit est sous le signe du retournement paradoxal et de la perte; à la fin l’auteur est vidé de son sang, sacrifié sur l’autel du mot: c’est une idée romantique de l’art. À la fin de la performance au contraire l’auteur coupe court à l’effusion et se retire du jeu. Il ne dit pas que son «moi» est métaphysiquement absent, mais qu’il n’est «pas là», présent en tant que moi dans un espace autre que le poème. Dire que le poète n’est pas là où est le poème, c’est autre chose que de dire que le poète est absent du poème. Sous son allure expressionniste la performance est moins mélancolique que le texte écrit; elle résiste au romantisme dont il est empreint. Elle fait prévaloir le poème sur l’idée de la poésie dont il procède. Elle permet de comprendre les appuis que du Bouchet a cherchés ailleurs, en particulier chez les peintres.

La prise en compte du double état du poème, pour l’œil et pour l’oreille, nous invite donc à réinterpréter en termes d’espaces énonciatifs ce qu’on a l’habitude de traiter en termes d’identité subjective. C’est une leçon semblable qui se dégageait du commentaire des deux versions de «La Rivière de cassis» de Rimbaud. Je poserais donc des questions du type: que fait le poème? Où est le poète? (et encore: d’où nous parle-t-il? Où sommes-nous dans l’espace qu’il construit?) plutôt que de me demander qui est le poète, s’il est authentique ou fictif, si c’est lui qui parle ou son avatar, persona ou «sujet lyrique» (Rabaté). Le «pacte lyrique» (Rodriguez) me semble une idée intéressante en tant qu’elle peut éclairer le statut intersubjectif du genre, ses règles pour ainsi dire juridiques. Mais je ne suis pas certain que le lyrisme gagne à être considéré en tant que genre, car cela nous induit immédiatement à nous demander ce qui le différencie d’autres genres, et de proche en proche, à fabriquer une chimère ontologique. Je sais beaucoup mieux ce que la poésie lyrique me fait, et comment elle le fait – comment elle me fait entrer dans un monde d’affects qu’elle rend partageable – que ce qu’elle peut être. Et sur un autre plan, je peux décrire la tradition qui la constitue. Lorsqu’on installe la poésie entre l’œil et l’oreille et qu’on en tire sérieusement les conséquences, on comprend beaucoup mieux son effectivité; elle nous apparaît plus pleine et plus riche. Son histoire s’éclaire autrement, et des pans importants de cette histoire devraient être révisés. Quant à ce qu’elle est, nous le saurons toujours assez pour la reconnaître quand elle vient à nous.

- On peut s’en rendre compte en écoutant la manière dont Kenneth Goldsmith lit dans leur langue originale (qu’il ne pratique pas) Wittgenstein ou Derrida, dont il tire une improbable et savoureuse psalmodie. En ligne: https://media.sas.upenn.edu/pennsound/authors/Goldsmith/Theory/Kenneth-Goldsmith-Sings-Wittgenstein (consulté le 28 mai 2019).

- Par exemple le fragment du pamphlet métapoétique de Callimaque, les Aitia B.P. Grenfell, A.S. Hunt, The Oxyrhycnhus Papyri: Part XI. The Egypt Exploration Society, 1915. En ligne: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/P.Oxy._XI_1362.jpg (consulté le 28 mai 2019).

- Voir Johanna Drucker 237-248.

- On en trouve quelques autres occurrences dans ce même recueil: «L’Air» dans «Carrefour», «L’Ombre» dans «Visage»; toutes ont disparu de la version définitive de Plupart du temps (1946).

- Voir Yves-Charles Morin 219-252.

- Cf. Petit traité de poésie française.

- C’est le point de vue adopté par Steve Murphy dans son édition pluri-versionnelle des Poésies de Rimbaud.

- Cf. La Fin de l’intériorité.

- Je me permets de renvoyer à mon ouvrage: Michel Murat, Le Coup de dés de Mallarmé. Un recommencement de la poésie; voir aussi Thierry Roger 59-100.

- Voir Jean-Pierre Bobillot 155-176.

- Le premier chapitre s’intitule: «La parole contre l’écriture».

- Université de Paris. Inauguration des Archives de la parole le 3 juin 1911, sous la présidence de M. Th. Steeg, Ministre de l’Instruction publique et des beaux-arts 9.

- Voir Vincent Broqua.

- Voir la page de présentation du projet: http://obvil.sorbonne-universite.site/projets/le-patrimoine-sonore-de-la-poesie (consulté le 28 mai 2019).

- La tentative la plus aboutie en ce sens est celle de Lucie Bourassa, Rythme et sens. Des procédés rythmiques en poésie contemporaine.

- Voir Hocquard 24-25; Roubaud, Dors, précédé de Dire la poésie; Beurard-Valdoye; Bernstein 6.

- Murat, «Lire ce qui est écrit comme ce qui est imprimé».

- En ligne: https://www.youtube.com/watch?v=WrbfMa-uXxY (document consulté le 28 mai 2019).

- Par exemple: «Sourdant que nié et clos quand apparu» (je souligne) (Mallarmé 383).